アメリカで働く人にインタビュー!第26回 【デザイナー 吉田裕哉さん】

アメリカでは、日本からの駐在員として勤務している人やアメリカ現地で採用された人など、数多くの日本人が活躍しています。このコーナーでは、アメリカで働く方々に“ハタラク”楽しさや難しさなどをお伺いしています。今回はサンフランシスコのグラフィックデザイン事務所『Volume Inc.』で、デザイナーとして活躍していらっしゃる吉田裕哉さんにお話を伺いました。

サンフランシスコで働く、デザイナー、吉田裕哉さん

吉田裕哉さん(Yuya Yoshida)

Volume Inc.

https://volumesf.com/

デザインは単なる物ではなく、

何をするかである。

…まず吉田さんのお仕事と勤務されている会社について教えてください。

アメリカ カリフォルニア州 サンフランシスコのグラフィックデザイン事務所『Volume Inc.』(以下、Volume)に勤めています。現在、六年目です。多くのテック企業やスタートアップ企業のひしめく中で、Volumeは伝統的な形の小さなデザイン事務所です。経営者兼ディレクターの二人と、デザイナー二人(内一人が私)、プロジェクトマネージャー一人の計五人が基本の体制で、そこに時々インターンの学生が加わります。

(オフィスの階段を上がった所にあるギャラリースペース。ドラムセットはボスのエリック・ハイマン氏のもの)

同形態のデザイン事務所と同じようにブランディングを主軸に印刷物からデジタルまで平面におけるビジュアル設計を主な事業としていますが、それに加えてVolumeは公共施設、オフィスのインテリア、ミュージアム、アートショーなど空間の中にグラフィックデザインを施すことを得意としています。

会社のスローガン「It’s not what it is, it’s what it does. (デザインは単なる物ではなく、何をするかである)」にもあるように、ただ美しいもの、かっこいいものを作るのではなく、実際にそれらが使われたとき、人々の行動や感情にどのような体験をもたらすことができるのか、ということを大切にしています。

(Volumeのスローガンを使ってホームページのために制作したインスタレーションアート)

…吉田さんは日々どのようなお仕事をされていらっしゃるのでしょうか?

グラフィックデザイナーの仕事は車のエンブレムからソーセージのパッケージ、洋服についたタグ、アプリのアイコン、昨日読んだ雑誌、テレビドラマのタイトルから今こうして打っているフォントのデザインまで多種多様な物がグラフィックデザインの分野には含まれます。

私がVolumeで行っている仕事はそれらよりもう少し遡ったところから始まります。例えばブランディングにおいては、まず企業の持っている強みや個性、伝えるべき理念などを明確にする作業から始まり、その企業の商品やサービスをターゲット市場にてどのように認知させるかという戦略やコンセプトを練るところから始まります。そこから目標とするイメージが市場で認知されるよう、目に見えるシンボルマークやロゴ、ブランドカラー、キャッチコピーの書体、広告における特徴的なスタイルなど、目に見える物を形作っていきます。Volumeではデザイナー陣がこういったコンセプトの発案、スケッチの段階から、実際のデザイン制作、最終的な入稿ファイルの準備まで一貫して担当します。

一般的には平面的(二次元)な物を扱うことが多いですが、私たちは前述の通り空間──例えば、自然公園内のアトラクション等、立体物も取り扱います。その場合、私は3DCGモデルを制作したりもします。その他、映像やアニメーション等なども担当することがありますので、Volumeでは、我々グラフィックデザイナーをより広い意味で捉え『デザイナー』と呼称しています。

…最近手がけられたお仕事の中で特に印象深かったものはどのようなものでしょうか?

2020年の年始にケンタッキー大学の依頼で、デザイナーを目指す自身の学生達にプロの世界をよりリアルに知ってもらうという目的で「This Will (Not) Be Easy」という名の作品展を開催させていただきました。

もちろんデザイン事務所の展覧会なので我々が手がけた作品を展示したのですが、ディレクターあるエリック・ハイマンの突拍子もないアイディアで一風変わった作品展となりました。

昨今、デザインの世界では完璧に撮影された美しい『結果』のみを見せるのが常となり、そのデザインの奥にある哲学や血と汗と涙のプロセスが紹介される機会はほとんどありません。通常のアートやデザインの展覧会、美術館であれば、まず作品を見て、題名やコンセプトを小さなパネルで確認すると思うのですが、私たちはそれを逆転させることにしました。

それは学生達に対し、ただ単に美しく、かっこいいだけのビジュアルに囚われて欲しくないという願いから、まずはコンセプトだけを読んでもらうことにしました。写真の中で中央に垂れ下がった巨大な黒い垂れ幕がそれです。そこには各作品の核であるメッセージのみが記載されています。それを読んでもらった上で来場者がスマートフォンをかざすと初めて完成作品を見ることが出来るという仕組みです。

また、オレンジの壁面には完成に至るまでの未完成のスケッチ(本当であれば見せたくないような恥ずかしいものも)と学生達にインスピレーションを与えるための言葉を散りばめ、デザインという最終的には美しく設計され、かっこよく見えるものでも、こんなにも人間的なプロセスを経て、あまり美しくないような努力によって出来上がっているんだということを伝えました。

また、壁面には完成に行き着くまでの未完成のスケッチ(本当であれば見せたくないような恥ずかしいものも)と学生達にインスピレーションを与えるための言葉を散りばめています。

どのような反応があるのだろうと若干の不安はありましたが、来場者も「作品を観るプロセス」というものを楽しんでもらえたようです。完成に行き着くまでのあまり美しくない過程を見せたことで「自分達にも出来そうだ」と、少しでも作ることへの勇気を与えられていたら嬉しいと思いました。

…作品展が印象深い理由についてさらに詳しく教えていただけますか?

デザイナーという横文字の職業の裏側には、実はたくさんの泥臭さやとてもカッコいいと思えない瞬間が多々あるものです。このプロジェクトでは学生達に、そのあまり美しいとは言えない赤裸々なデザインの過程を見せてしまうことにしました。それらは雑誌のデザイン事務所特集のようなものでは見られない貴重な部分だと思います。

どんなに美しい完成作品にも膨大な努力や思考が存在します。それは実はプロであっても学生であっても変わらないことなのです。この作品展を通じてそれら見せたことで「自分達にも出来そうだ」と、少しでも作ることへの勇気を与えられていたらこれ以上に嬉しいことはありません。

そして、デザインの過程は必ずしも美しいことばかりでないというメッセージが皮肉にもプロとして仕事をする自分自身へも跳ね返ってきたわけです。学生達にデザインが何であるかを伝える過程で、結果的に自分自身も大切なことを思い出させてもらい、とても印象に残るプロジェクトとなりました。

…吉田さんが手がけられた他のお仕事についても教えていただけますでしょうか?

2018年にイギリスの映画監督アイザック・ジュリアン氏のアートショーがサンフランシスコの有名スポットの一つであるフォート・メイソンという場所で約一ヶ月間に渡り開催され、そのメインビジュアル、広告、パンフレットから展示スペースのサインに至るまで一貫して担当しました。

このアートショーでもメインとなった彼の代表作に、Playtime (2013)という作品があります。これは大きな部屋の中に複数の巨大スクリーンをバラバラに配置し、そこに別々の映像を同時に写すという実験的な短編映画です。観客は様々なアングルから同時に複数のスクリーンを追うように映画を鑑賞します。このショーのメインビジュアルはとてもシンプルな物ですが、その“アングル”をインスピレーションに随所で写真を斜めに切り取ったり、錯視を使った遊びなどを施しました。(下写真)作品を鑑賞する際に来場者がアングルを選ぶ様子と我々が施したデザインによって生まれる行動に控えめながら共通点を持たせるという意図から生まれたものでした。

…デザイナーを志したのはいつ頃からでしょうか?

デザインの道を志したのは中学二年の時でした。授業のノートが国語であっても数学であってもほとんど変わらないほど落書きで埋め尽くすような生徒でした。それくらい絵を描くのが好きで、体育祭のクラスTシャツや文化祭での露店の装飾などを中高六年間毎年担当させてもらいました。この頃に自分の好きなもので人が楽しんでくれていることを実感できたのが非常に幸運なきっかけだったと思います。

…デザインはどちらで学ばれたのでしょうか?

その後本格的にデザインを学ぶため多摩美術大学造形表現学部デザイン科、ビジュアルコミュニケーション専攻へ入学しました。誰もが一度は目にしたことのある非常口のサインをデザインした太田幸夫教授や、『ウォークマン』というネーミングを生み出した河野透先生や多数の伝説級のプロ講師が在籍された貴重なタイミングと環境でデザインを学び始めることが出来ました。

多摩美ではそのような現役プロ講師達の後ろ姿を見ながら自分自身のデザインに対する『憧れ』を大きく膨らますことができました。

…アメリカに留学されようと思ったのは、アメリカの文化に影響を受けたためでしょうか?

幼少からスケートボードをやっていて、仲間同士でTシャツやステッカーを作るなどして自然とアメリカっぽいデザインに触れていていたように思います。そういう遊びの中で自然と作りたい物が浮かんではどうやって作るかを自分たちで勉強し、Tシャツを売りたいと思えばホームページ制作を1から勉強する、といった形で自ら課題を設定しては、それに必要な技術を身につける、ということを繰り返して少しずつ学んでいました。その姿勢は今でも全く変わらないところですね。

若い頃は部屋の壁中にアメコミやスターウォーズのフィギュアを飾り、毎日『欧米っぽい』小物に囲まれて生活していました。当然のように、デザインも欧米のものに影響を受けていき、次第にそれらを本格的に学んでみたいと思うようになりました。

(実家の部屋の壁)

…サンフランシスコの大学院ではどのようなことを学ばれましたか?

多摩美術大学を卒業した後、サンフランシスコのAcademy of Art Universityの大学院課程に進学し、そこではより専門的に欧米のグラフィックデザインを学びました。伝統的なタイポグラフィからビジュアルデザイン全般に関わる技術を徹底的に鍛えられ、同時にリサーチ力、プレゼン力、発想力など、デザインを通じたコミュニケーション力を包括的に伸ばす非常に良くできたカリキュラムの元で勉強することができました。大学院を出た頃には完全に知識も技術も欧米のものが自分の主軸となっていました。

…大学院では賞をおとりになられたとのことですが、どのような賞でしょうか?

初めてとった賞はDIELINE(ダイライン)というパッケージデザイン界では最高峰の賞です。大学院卒業間近のクラスで制作したショットグラスとウィスキーのパッケージでこの賞の二位を受賞しました。それを皮切りに同作品で新人クリエイターの登竜門とも言われるAdobe Creative Awardにてファイナリストまで選出され、Creative Quarterlyという雑誌で2015年のベスト100作品、デザイン年鑑で有名なGraphis誌の新人賞で最高峰のプラチナ賞などをいただくことができました。

大学院卒業時には米国グラフィックアート協会AIGAが選出する三人の最優秀学生に選出され首席で卒業できるに至りました。

現在の職場で携わったプロジェクトでは空間デザインや展示デザイン、ブランドデザイン等の分野で賞をいただくことが多いです。

(DILINE等の章を受賞した作品。ルーレットとして使えるショットグラスのパッケージ。)

…アメリカでどのように就職活動を行われたのでしょうか?

アメリカの、特にデザインの分野は日本でビジネス専攻などで就職活動をされる方とは少し違いがあるのかなと思います。一般的な日本の就職活動というと初めは履歴書やエントリーシートを何通も送り、その中で書類審査で落とされてしまうことも少なくないと伺います。

しかし、デザインの分野は作品という目に見える形で最初からある程度自分の実力をアピールする機会が得られるという点で少し異なるように思います。作品をネット上にアップしておくとか、デザイン賞やデザイン雑誌に応募してみるなど結構どのタイミングからでも種を撒いておくことが出来ると思います。私も卒業までには三十件以上の企業から逆に連絡をいただけるといった状況で、自分から履歴書を送るということはありませんでした。

また、私の通った学校では卒業前に自分たちの作品集を企業に見てもらえる展示会のようなイベントがあります。企業の人事部やディレクターなどが直接訪問してくださり、生徒とその場で簡単な面接のようなやりとりをすることができます。私の学部では実際に多くの生徒がこのイベントで就職を決めることができていました。これは学校選びのポイントにもなるかもしれませんが、その分野の多くの企業とつながりを持っている、もしくは卒業生などが在籍していて関係が深い場合、学校を通じてチャンスが舞い込んでくることはとても多いと感じました。

…ご自身で作品を世の中の人々の目に触れるようにしておくことが大切なんですね。

前述の通りアートやデザインの分野は『作品』という目に見える形で、常に世に向けて発信、発表をすることが可能です。これはとても大きなアドバンテージだと思います。私も常に精一杯いい作品を作ることを心がけ、出来上がったらインターネットを使って人目に触れるようにしておきました。

Behance(behance.net)と呼ばれるポートフォリオ(作品集)のSNSなども非常に有効です。私も学生時代の最初のインターンシップはそこで直接DMをいただいて獲得することができました。

留学生と言う点ではビザの問題等でハンディキャップもあるかもしれませんが、デザインの分野は実力主義です。とにかく作ったものを誰かに見てもらう機会を意識的に広げていくことがチャンスを掴む上で大事だと思います。積極的に賞に応募するなどしていると信じられないようですが企業の方から見つけてくれるということが決して少なくありません。

…日本で就職をせず、アメリカで働こうと思われたのはなぜでしょうか?

先に述べたように、スケートボードなどを通じて、漠然とアメリカという国やそのカルチャーに憧れを持っていたのだと思います。若い頃の自分にはアルファベットを使った欧米のグラフィックデザインがカッコよく見えていて、それならばいつか現地でプロになる、といった自分へのチャレンジもあったと思います。

その時は勝手な自分のイメージでしたが、実力次第ではチャンスを掴める国という、アメリカンドリームのようなことも信じていたのかもしれません。驚くことに、その後本当に現地に来てみて、それらが概ね間違って無かったと感じました。また、インターンなどを通じてアメリカでの働き方も性にあっていると実感しました。

…実際にアメリカの会社で働いてみていかがでしたか?

日本でデザイン職というと、忙しくて残業も多いとよく耳にしますが、少なくとも私が体験したことのあるアメリカの会社ではプレゼンの前日などを除いてまず残業などが発生することはありません。また、金曜日などに暇ができると早めに切り上げてオフィス近くの公園で遊んだり、BARへハッピーアワーに出かけたりすることもあります。家族を持たれている方も多いので、そんな時でもきっちり終業時間の6時までということが大半で、それを過ぎたら即帰宅なんてことも自由です。休暇についても、タイミングや期間など(もちろん有給に限りはありますが)それぞれ好きなように取っています。アメリカ企業は総じて私生活を尊重してくださる傾向が強いと感じています。

また、役職にこそ上下関係が存在しますが、クリエイティブな企業ではインターンの学生であろうがアイディアや意見をストレートにぶつけ合います。時折、討論のようになることもありますが、そこにも上下関係がなくはっきりと言い合うことが多々あります。文化や言葉の違いも大きいと思いますがそんな時「アメリカ企業らしいな」と思います。

逆に言えば積極的に発言をし、はっきりとした意思表示を求められることは多いので、そういったダイレクトなコミュニケーションが苦手な方にはマイナスに感じられることもあるかもしれません。

(オフィスでのミーティングの様子)

…デザイナーのお仕事のやりがいや喜びについて教えてください。

誰かの頭の中のアイディアを形として現実化していくことにやりがいや喜びを感じます。

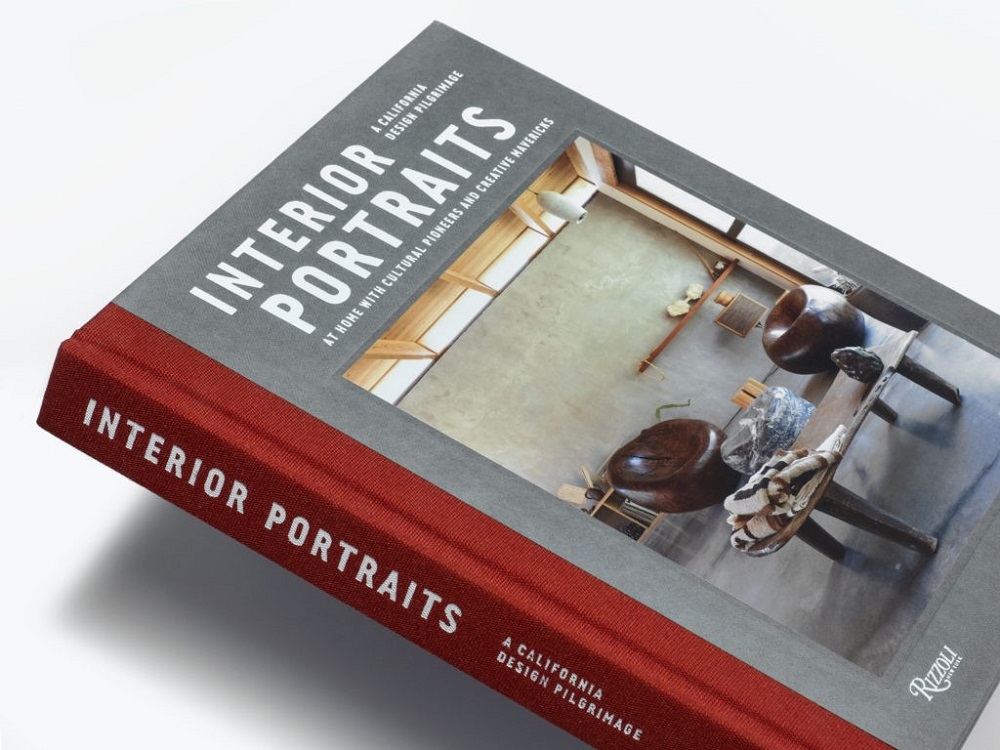

こんな印象深い思い出があります。インテリア・フォトグラファーのレズリー・ウィリアムソンさんの書籍デザインを表紙から中のレイアウトまで全て一人で手掛けた時のことです。彼女は世界中を旅しながら素敵なインテリアのお宅を訪問し写真に収めている写真家です。この本は彼女のご出身で、思い入れもあるカリフォルニアの住宅に焦点を当て、長い年月撮り溜めたお写真を一冊の本にまとめるというプロジェクトでした。

デザインも終盤に差し掛かかり、出版社や上司から頻繁なデザイン修正や要望を受け、少しだけ疲弊していたある日、レズリーさんから一件のメールが届きました。そこには「長年私の頭の中で思い描いてきた本がようやく形として見えてきました。夢が現実になっていくようで嬉しいです。ありがとう。」と。

この言葉にプロになって大企業とのプロジェクトをこなすうちに忘れかけていた『デザインすることの喜び』が集約されているように感じました。アイディアというものはどんな人でも頭の中に持つことが出来ますが、デザイナーはそういった誰かの「頭の中で浮かんだ実現したいこと」を目に見える形に変えていくことを生業としています。それは、このような小規模のプロジェクトでも大企業とのプロジェクトでも同じはずなんですが、大きなプロジェクトでは当然関わる人間も多くなるので、こういったことが見えにくくなることがあります。

この本では有難いことに作者であるレズリーさんご本人のワクワクを間近で感じながら彼女の思い描いたものを二人三脚で具現化していくことが出来き、改めてデザインにおいて自分の中で大切なことを思い出させてくれました。

(その時に手がけた書籍デザイン)

…デザイナーの仕事をしていて苦労することなどはありますか?

多人数で一つのプロジェクトに関わる時、思考のプロセスをどこまで記録しておくべきなのかという匙加減には苦労することがあります。グラフィックデザイナーが最終的なビジュアルを設計するまでには他の多くの職種と同じく、膨大な数の取捨選択があります。

例えば経験豊富な大工さんであれば、「この大きさ、重さの戸棚にはこれくらいの留め具が構造的に必要不可欠だ」といったようなことを瞬時に判断することが可能だと思います。その場合、無理な構造は試すまでもなく効率的に切り捨てることができます。

グラフィックデザインの場合は構造の「安全性」に直結するような場面はなく、もう少し抽象的な美的感覚に近いのですが、文字の大きさや太さ、レイアウトのバランスなどにおいて重なる部分があります。経験を積んでいくとある程度は想像の範囲で実行可能か不可能か、あるいは美しくなりえるかなりえないか、などの選択をスピーディに頭の中だけで判断でしていくようになります。この判断の速度が速ければ速いほど効率が上がり、労力も軽減されます。

例えば最終的には10案に絞って制作するとしても、頭の中では100案、もしくはそれ以上の判断を通ってきているわけです。

しかし、多人数で一つのものを作る場合、見る側の「感性」というものがとても大きく関わってきます。それはクライアントであっても自分の同僚や上司であっても同じです。美的センスというのは人それぞれである場合が非常に多いので、第三者から見るとデザイナーの判断で切り捨てた方向性(100案の中のどれか)こそが他者が見たい物であったりするわけです。

こういった自分の頭の中の取捨選択をチームの為にどれくらい細かく記録しておくかということと、スピーディに仕事をこなすという、相反するもののバランス感覚には苦労することがあります。

…プロのデザイナーとして大切にしていらっしゃることはなんでしょうか?

神は細部に宿ると言われるように、目に見えないような細かい部分にも注意を払ったりします。例えばロゴの中に美しい数比を隠したり、角度の中にも意味を持たせたり、実際に測定して調べない限りわからないような所まで極力丁寧に設計しようと心がけています。見た目にはほとんどわからないような場合が多いですが、わからないからこそ完璧な方を提供すると言うのが自分のプロとしての誠実さに繋がると思っています。

…お休みの日はどのように過ごされていますか?

家にいる時は何かしらのDIYプロジェクトに取り組んでいることが多いです。模型や電子工作をしたり、自転車をいじったり、家具を修理したり。何かしら手を動かして物を作っていることが多いです。

(趣味で制作したゲーム機)

また、サンフランシスコは海に囲まれ、有名なゴールデンゲートパークやミュアウッズを初め、近くに多くの自然があります。ですので休みの日はサイクリングやハイキング、キャンプなどアウトドアをすることも多いです。その上で都市部まで簡単に戻って来られるので一度帰宅してから今度はレストランやバーへ行ったりすることが多いです。都会的な生活と自然のバランスがとても良いので、もう10年以上も同じ街に住んでいますが、全く飽きることはないですね

…アメリカで、デザイナーを目指している方にアドバイスをお願いします。

スタートラインや環境はそれぞれ違うと思いますが、結論はシンプルで、一つ一つ、目の前の課題に一生懸命に丁寧に取り組んでいくことだと思います。

私もアメリカに来た当初は英語力もコネも何もない状態からのスタートでした。

その時はどうやって卒業までに周りのアメリカ人学生達と肩を並べ就職を勝ち取ることができるのか、全く見えませんでした。ただ、それは今考えるとその地点から見ようとしているから当然のことなのであまり悩む必要はないと思います。とにかく目の前の課題に真剣に向き合うことが一番です。

前述の通り、デザイナーやフォトグラファー、アニメーターなど『目に見える』形で作品を作っていけるアート系の分野は最終的には実力主義です。

特にアメリカという国は実力があれば掴むことのできるチャンスがたくさんあります。「実力はあるけど外国人だから雇わない」とはあまりならないように思います。これはこの国が持つ寛容性のおかげです。

また、若い学生達は時々コネを作ることに必死になってしまうこともあります。それも間違いではありませんし、コネを広げることで得られる情報や機会もたくさんあると思いますが、アートやデザインにおいて、それはオマケのようなもので最終的には作品が物を言います。コネも重要ですが、作品が常に勝っている方が私は良いと考えています。

また、初めから卒業後に現地で就職したいと考えているのであれば卒業間際ではなく、学生の間から積極的にインターネットを使って作品を発表したり、デザイン賞に応募したり、とにかく多くの人の目に触れる機会を作るといいと思います。最初は信じられないかもしれませんが、作品を出しているとある日突然仕事やインターンのお誘いが来る、なんてことも起こったりする世界です。就職活動という期間にとらわれず、目に見える形でいつからでも発信しておけるのはアート系ならではの特権だと思いますので、気負いせず積極的に行動することをおすすめします。

…最後に、吉田さんのこれからの夢や抱負について教えてください。

今後はグラフィックデザインで養った眼を別の物に転用させていきたいなと思っています。例えばグラフィックデザインの視点でスピーカーや家具なんかを観察すると、ネジやダイヤルなどのレイアウトが気になってくることがあります。鞄についたポケットの形やボタンなども同様の視点で観察するとやってみたいことがたくさん浮かんできたりします。

将来的には、そのように媒体には囚われず、様々な物を制作していきたいですね。自ら設計した家具やコンセプトでバーのような空間を作ったらどうなるだろう、など、妄想は尽きません。

もともと物を作ることが好きでやっているので根本はこれからも変わらないと思います。頭の中で想像していた「こんなのあったら」というものが現実の中に生まれてくる、その過程に面白みを感じてきました。

今現在はそれらを使って『クライアントの思い描くもの』を実現するというお手伝いをしていますが、後々は自分が自由気ままに想像した物に対して自分の技術や知識をぶつけてみたいなと思っています。

ひとまずの目標は、物を制作するためのガレージを持つことですかね。アメリカのベタなイメージですがとても憧れます。

最後に、先ほどは『実力主義』なんて話をしましたが、それは決して自分一人でできるものではなく、その土台にはアメリカで先に活躍されてきた日本人の先駆者をはじめとして、家族や、サポートしてくださったあらゆる方々の存在があります。

ですから私もこれからアメリカでデザインを学ぼうとか、日本からでもアメリカ式のデザインを学んでみたいとか、そういった将来のデザイナーの子達に自分の経験を還元していく、ということも一つの目標だったりします。その意味でこのような貴重な機会を頂けたことに感謝しています。長々とお付き合いいただき、どうもありがとうございました。

【取材協力・お問合せ】

吉田裕哉さん(Yuya Yoshida)

デザイナー

ポートフォリオサイト:http://www.yuyayoshida.com

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/yuya-yoshida-75b8024a/

【アメリカでのご転職・就職をお考えの方へ】

★アメリカでのお仕事探し、就職・転職はクイックUSAにお任せください。

弊社のサービスにご登録がお済みでない方は、まずは英文履歴書のご登録をお願いいたします。

www.919usa.comより、オンライン登録をしていただくか、

quick@919usa.comまでE-mailにて英文履歴書を添付ファイルにてお送りください。

折り返しご連絡させていただきます。

※クイックUSAではニューヨークとロサンゼルスを拠点に全米で、留学生や社会人の求職者に対してアメリカでの就職・転職のお手伝いをしています。ご紹介しているお仕事は、金融、会計、IT、輸出入、人事、営業など多岐に渡ります。 雇用形態はお仕事をお探しの方のライフスタイルに合わせて、 フルタイムのお仕事とテンポラリーのポジションをご紹介。

クイックUSAでは経験豊富なリクルーターが、求職者の皆様一人ひとりのご希望などを伺いアメリカでのキャリアプランを一緒に考えさせていただいています。 アメリカでお仕事をお探しであれば、アメリカ求人多数のクイックUSAに是非ご登録ください!(無料)

【お問合せ】

QUICK USA, Inc.

[Los Angeles Office ](Headquarters)

1995 W.190th Street, Suite 200 Torrance, CA 90504

Email:quickla@919usa.com

Phone: 310-323-9190

[New York Office ]

8 West 38th Street, Suite 802, New York, NY 10018

Email:quick@919usa.com

Phone: 212-692-0850

【アメリカでのご採用をご検討中の企業様へ】

★採用でお困りなことはありませんか?

QUICK USA, Inc.では、アメリカでのご採用のお手伝いをしています。 フルタイム、パートタイム、派遣等、御社のご採用のお手伝いをさせていただきます。 お気軽にご連絡ください。

●クイックUSAでは人事・労務関連のご相談にも応じております。

クイックUSAではハンドブックの作成・見直し、ジョブディスクリプションの作成、セクハラ防止セミナーの開催など、 人事労務関連のご相談も承っております。内容、お見積りなど何でもお気軽に下記までご相談ください。

QUICK USA, Inc.

[Los Angeles Office ](Headquarters)

1995 W.190th Street, Suite 200 Torrance, CA 90504

Email:quickla@919usa.com

Phone: 310-323-9190

[New York Office ]

8 West 38th Street, Suite 802, New York, NY 10018

Email:quick@919usa.com

Phone: 212-692-0850

●「アメリカの人事部」ニューレターのお申込み

クイックUSAは「アメリカの人事部」を発足し、在米日系企業様向けにニュースレターを配信させていただいております。アメリカでビジネスを遂行していくために、必ず知っておかなければならない法律、人事・労務、ビザなどの最新ニュースを定期的にお届けしております。 「アメリカの人事部」のニュースレターの受信をご希望の企業様は、下記までお気軽にお申し付けください。

「アメリカの人事部」のニュースレターお申込みご希望の方はお手数ですが、会社名、ご担当者様氏名、役職、電話番号、会社のご住所、E-mailアドレスを明記の上、下記E-mailアドレスまでご連絡くださいますようお願いいたします。

E-mail:info-usjinjibu@919usa.com